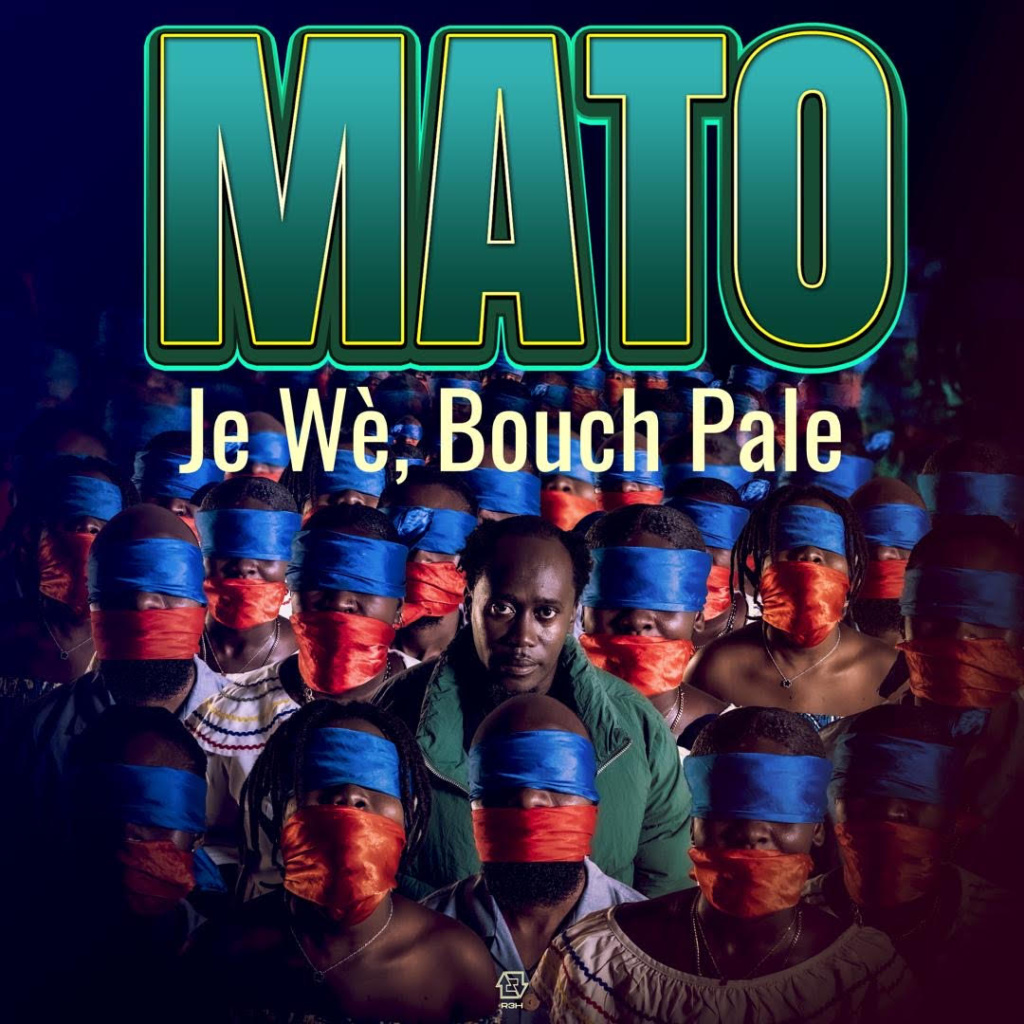

Le chanteur haïtien Mato, de son vrai nom Merzius Evenson, a dvoilé le 22 novembre 2025 son premier album intitulé « Je Wè Bouch Pale ». Ce projet de 15 titres, d’une durée totale de 49 minutes, réunit des morceaux tels que Sanzatann, Dwa Fanm, On va faire la fête, Je wè bouch pale, Timoun Yo, Sauvons-Nous La Planète ou Zanmitay, parmi d’autres. Plusieurs collaborations y figurent : Mc Cool, Landie, Fameuse Maude, Stanley Georges et B.I.C Tizon Dife. L’œuvre traverse des influences roots, reggae, amapiano, tout en ancrant ses sonorités dans un folklore haïtien largement présent. Avec Je Wè Bouch Pale, l’artiste entend dénoncer des injustices et « donner voix à ceux qui sont délaissés ».

Dans une interview accordée à Chokarella, Mato revient sur la genèse de ce premier opus, qu’il considère comme une étape clé dans son parcours. Connu jusqu’ici pour ses collaborations et son expérience scénique au sein de multiples groupes haïtiens, il présente un album longuement mûri, construit autour d’une parole qu’il décrit comme lucide, indignée, mais tournée vers une dimension d’utilité sociale.

Le projet traduit plusieurs années d’observation et d’expériences accumulées dans différents collectifs musicaux. À travers quinze morceaux, Mato interroge les dérives sociales, pointe les inégalités et réaffirme l’importance du lien humaniste dans un pays qu’il qualifie de « blessé, maltraité, abandonné ». Au cœur de l’album, le titre Je Wè Bouch Pale joue un rôle central. Selon l’artiste, il s’est imposé naturellement car il porte « la philosophie du projet ». Il explique : « c’est une façon d’exiger que tout le monde s’implique dans la non tolérance et soit un dénonciateur de ce qu’on voit et qui pourrait améliorer la vie des autres ».

L’expression choisie par Mato rompt volontairement avec l’adage traditionnel « Je wè bouch pè ». En optant pour Je Wè Bouch Pale, il place au centre du disque la nécessité de dire, de révéler, de s’éloigner des silences. Pour lui, la vigilance sociale est un axe essentiel, soutenue par des paroles destinées à dénoncer et protéger. Il affirme vouloir « aider à prendre conscience et inviter à réfléchir sur comment trouver les solutions concrètes ».

La réalisation de l’album s’est étendue sur deux ans, alors que la majorité des textes existait déjà dans ses cahiers. Il a fallu structurer, épurer, choisir et assembler, tout en tenant compte de ses obligations au sein du label R3H. « Étant artiste du label, je devais produire une création à chaque fois pendant la durée du contrat. Après beaucoup d’expérience vécues avec de nombreux artistes et musicaux haïtiens, j’ai la maturité et l’habileté de créer mes propres projets », confie-t-il.

L’impulsion du projet est portée par une forte charge émotionnelle, que Mato expose au fil de l’entretien. Son moteur d’écriture est une indignation profonde. Il évoque une succession de réalités qui l’ont poussé à composer : « racisme, discrimination sociale, abandon des enfants, abus sexuels, insouciance de l’État, oubli des personnes handicapées, dégradation environnementale : “je me sentais indigné et révolté en voyant comment tout le monde maltraite les Haïtiens, même chez nous, c’est pire” », dit-il. L’album reflète cette colère, mais également une volonté d’action à travers des titres pensés pour éveiller, transmettre et dénoncer.

Il revient aussi sur ce qui le choque le plus dans la situation du pays : « L’implication de l’État dans la descente aux enfers de notre chère Haïti, le silence de la classe intellectuelle, la disparition de nos cadres vers l’étranger, le manque de patriotisme chez nos citoyens haïtiens, et les abus faits aux femmes et aux enfants ». Ces constats structurent l’ossature même de l’opus.

L’écriture de Mato s’appuie sur un double mouvement : un vécu personnel assumé et une observation attentive de la société. Cette dynamique donne corps aux thèmes dominants du projet : dénonciation des abus faits aux enfants et aux femmes, critique des discriminations, interrogation sur l’injustice sociale, mais aussi alerte environnementale.

Une attention particulière a été accordée à l’identité sonore du projet. Il s’appuie sur des bases roots, reggae et amapiano, tout en conservant un ancrage dans le folklore haïtien. Mato résume d’ailleurs son œuvre en trois mots : « Sensationnel, émotionnel, engagé », trois termes qui renvoient selon lui à la nature du contenu et à l’intention du projet.

Pour travailler les sonorités, il s’est entouré de collaborateurs proches de son univers : le percussionniste Cisco, mais aussi Louis Jacques Orloff et DYNEBEAT, engagés dans le travail de production, de création des beats et du mixage. Les voix invitées — Mc Cool, Landie, Fameuse Maude, Stanley Georges et B.I.C Tizon Dife — prolongent des liens artistiques déjà établis. « Nous avons beaucoup travaillé ensemble et partageons une histoire musicale commune », rappelle-t-il.

Avant ce premier album, Mato a suivi un long parcours musical. Son initiateur fut son père, pasteur et maestro, qu’il observait jouer de l’accordéon lorsqu’il avait huit ans. Très tôt, il dirige de petits groupes de son âge, une étape qu’il décrit comme déterminante. Son chemin s’est ensuite élargi à plus de quinze groupes : Révélation de P-A-P, Tou 9 Okay, Flamme Divine, OPEN Mizik, Nissi, BIC, René Mé desir, Ruthshelle, Darline Desca… À cela s’ajoutent des scènes à l’étranger, notamment à Paris, en Belgique, au Canada, en Arménie, au Maroc, au Burkina Faso et aux États-Unis. Cette trajectoire nourrie a façonné une identité sonore issue de multiples influences, sans attachement exclusif à un seul artiste ou un seul style. Il affirme avoir « puisé dans toutes les qualités de la musique » pour construire sa signature.

Avec la sortie de Je Wè Bouch Pale, Mato se projette déjà vers la suite. Ses objectifs sont en lien avec la transmission et la réception du public : « J’espère que le public va apprécier, participer à des spectacles, performer dans des écoles et des festivals de haut niveau ». Il émet également un souhait plus durable : que ses textes deviennent des matériaux d’étude. « et que mes textes soient étudiés par les élèves et étudiants », conclut-il.

Par Ann-Olguetty Loodjenny Dieuve © Chokarella